2025年7月2日,我院大肠外2科主任李心翔教授和副主任马延磊教授联合领衔团队开展的一项研究首次系统揭示了青年肠癌(发病年龄<50岁)与老年肠癌(发病年龄≥50岁)在肿瘤突变负荷(tumor mutation burden,TMB)分层下的基因组差异,为全球范围内青年肠癌发病率持续上升的机制提供了关键解释,并为临床个体化治疗策略的制定奠定了科学基础。该项研究成果发表于临床肿瘤学顶刊《The Lancet Oncology》,影响因子35.9分。

图1 国际多队列观察性研究发表

于肿瘤学顶刊柳叶刀肿瘤学

据悉,结直肠癌发病年轻化是全球关注的热点问题。近年来,年轻人群的肠癌发病率显著上升,且常伴随更具侵袭性的临床特征,如诊断时处于晚期转移的比例较高、肿瘤分化程度低等。尽管此前研究提示了遗传与环境因素的潜在作用,但其分子机制仍未被充分揭示。为此,研究团队组织来自中国、美国、西班牙以及卡塔尔等国家的多所顶尖机构共同完成,参与单位包括我院、美国梅奥诊所综合癌症中心、山东大学齐鲁医院、范德堡大学医学中心、浙江大学医学院附属第一医院、美国国立卫生研究院/国家癌症研究所、西班牙萨拉曼卡生物医学研究所、卡塔尔锡德拉医学中心等,共整合四大洲、八个国家共17133例结直肠癌患者的全外显子测序及临床靶向测序数据,涵盖高突变(TMB>15)与非高突变(TMB≤15)两大亚群,系统对比了TMB分层的两亚群患者的突变模式差异。

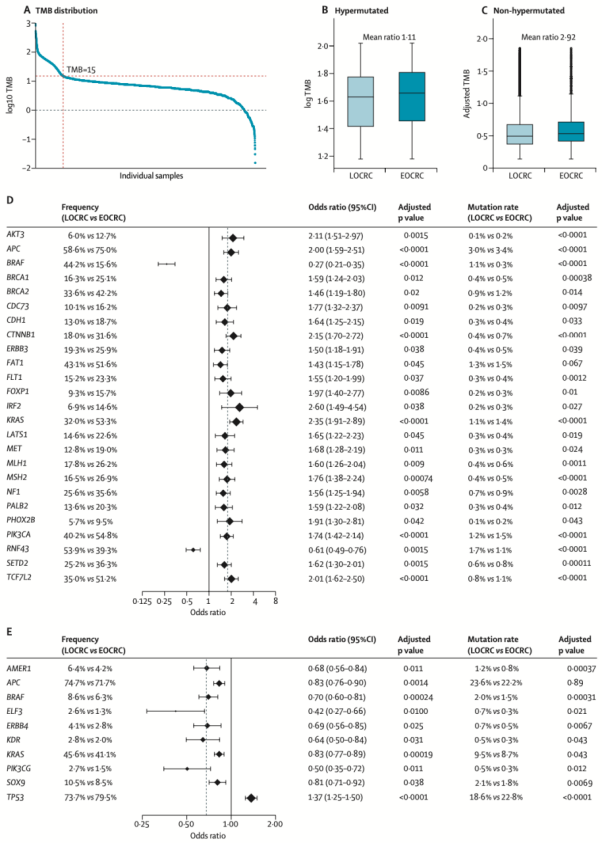

研究发现,青年肠癌的TMB呈现独特的分布特征(图2),主要表现在,在高突变亚群中,青年肠癌的TMB显著高于老年肠癌(图2B,平均比值1.11);而在非高突变亚群中则完全相反,青年肠癌的TMB反而低于老年肠癌(图2C,调整后平均比值2.92)。研究团队进一步分析后发现,高突变青年肠癌中存在APC(75% vs.58.6%)、KRAS(53.3% vs. 32%)和CTNNB1(31.6% vs. 18%)等25个关键基因的突变频率显著升高,这些基因的异常激活可能直接推动肿瘤的早期发生与快速进展;相比之下,仅BRAF和RNF43两个基因的突变频率在年轻患者中显著降低,比值比(OR)多分布在森林图的右侧(图2D)。而在非高突变肠癌中,9个基因的突变频率在青年肠癌中显著降低,仅有TP53基因突变频率升高,对应的OR多集中在森林图左侧(图2E)。马延磊教授指出:“这一结果体现了青年肠癌基因突变频率根据TMB分层呈现两极特征,揭示了青年肠癌和老年肠癌分子特征的显著差异。研究团队引入了新的分析方法,通过计算mutation rate排除单基因多个位点突变的影响,进一步验证了结论的可靠性。”

图2 基于TMB分层的青年肠癌与

老年肠癌的基因突变差异

(A)以TMB>15为阈值,将肿瘤分为高突变(Hypermutated)与非高突变(Non-hypermutated)组,展示TMB分布。(B-C)箱线图比较EOCRC与LOCRC在高突变组(B)和非高突变组(C)的TMB差异。(D-E)基于TMB分层下的高突变(D)肠癌和(E)非高突变肠癌患者中,青年肠癌与老年肠癌在基因突变频率和突变率的差异。

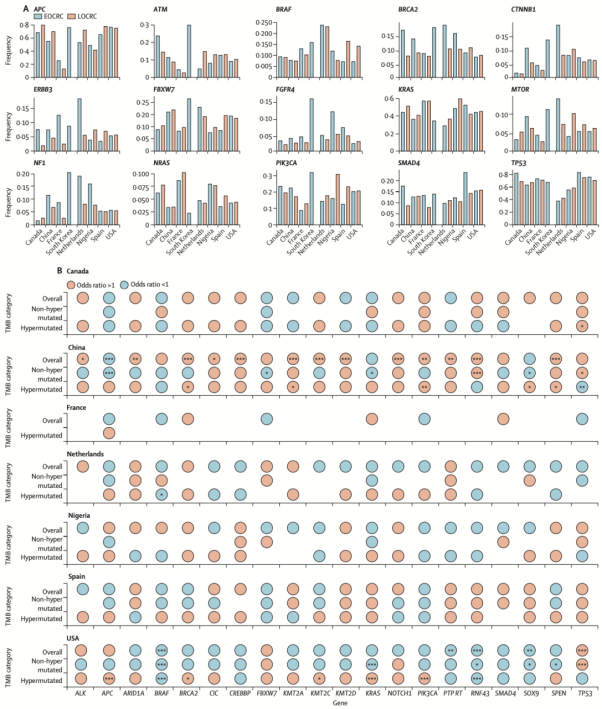

图3 不同国家中EOCRC与

LOCRC的基因突变模式差异

(A) 青年肠癌与老年肠癌中常见基因突变的频率。(B) 基于TMB分层后,各国青年肠癌相对于老年肠癌的基因突变频率差异的比值比(Odds Ratio, OR)。

此外,研究团队发现高突变青年肠癌中APC、KRAS和PIK3CA等核心驱动基因的突变模式在全球范围内高度一致;BRAF突变的低频率在各国EOCRC中普遍存在;MTOR、ERBB3为代表的部分基因突变特征因国家或种族背景呈现显著异质性,展示了青年肠癌与老年肠癌患者中各国常见基因的突变频率。

值得注意的是,研究团队还发现了与临床治疗密切相关的热点突变差异。例如,BRAF V600E突变在老年肠癌患者中广泛富集(2.1% vs. 33.7%),而KRAS G12D突变则在高突变青年肠癌中显著增加(17.4% vs. 8.3%)。这一发现为靶向治疗提供了新思路。此外,研究证实上述分子差异具有跨种族与地域的一致性:高突变青年肠癌的TMB升高趋势在亚洲和白人群体中普遍存在,而APC、KRAS等基因的富集模式在全球范围内高度相似,凸显了该分子特征的普适性。

该研究在全球首次揭示了TMB分层下青年肠癌的独特分子图谱,还为临床实践提供了重要启示。高突变青年肠癌患者可能对免疫检查点抑制剂更敏感,且不依赖于MSI(微卫星稳定)/MMR(错配基因修复)状态;而KRAS G12D突变的富集则为靶向药物的临床试验筛选了潜在适用人群。

研究团队坦言该项研究未来仍有不足和改进的空间,一是样本主要来自中高收入国家的大型医疗中心,非洲和南美等地区数据缺乏,限制了结果的普适性;二是部分关键临床信息(如胚系突变、MSI状态、治疗史等)缺失,影响结论的临床解释力。此外,不同测序平台和对“高突变负荷”标准的界定不一致,也会带来偏倚。

尽管如此,马延磊教授仍强调:“这项研究帮助我们更好地理解为什么越来越多年轻人患上结直肠癌。这一现象在全球受到极大关注,我们呼吁更多国际合作,推动青年人群的标准化生物样本库建设,并通过结合基因组学与临床数据,最终实现精准分型与个体化治疗。”目前,马延磊团队正进一步探索这一突变模式的病因及其对预后的影响,以期为患者提供更优化的诊疗方案。

奥地利因斯布鲁克医科大学综合癌症中心、奥伯瓦特综合医院的Andreas Seeber教授同期配发评论指出:“该研究在揭示青年肠癌分子复杂性方面迈出了重要一步。利用迄今为止规模最大的国际多中心测序数据库,整合了来自八个国家超过17,000例结直肠癌样本,系统比较了青年与老年肠癌在基因突变谱方面的差异。特别是在按肿瘤突变负荷分层分析后,青年肠癌呈现出更高频率的驱动基因突变(如APC、KRAS和CTNNB1),揭示了年轻患者具有加速的肿瘤突变演化路径。” 他强调,这项研究印证了一个重要观点:“青年肠癌不是老年肠癌的年轻版,而是一种生物学上完全不同的癌症类型”的认知,因此针对青年患者,应建立独立的分子分型和精准治疗策略。

我院大肠外2科博士研究生李金铭、潘烨栋、郭繁颖、博士后王长征、梁磊副主任医师、山东大学李培龙教授、浙江大学医学院附属第一医院梁文杰主任医师、我院大肠外2科廉朋主任医师为共同第一作者。我院大肠外2科主任李心翔教授、西班牙萨拉曼卡生物医学研究所José Perea教授、卡塔尔锡德拉医学中心Wouter Hendrickx教授、范德堡大学医学中心Andreana N. Holowatyj教授、Xingyi Guo教授、山东大学杜鲁涛教授、美国梅奥诊所Frank A Sinicrope教授为共同通讯作者,我院马延磊教授为最后通讯作者。